Konstruktiver mit Biografie

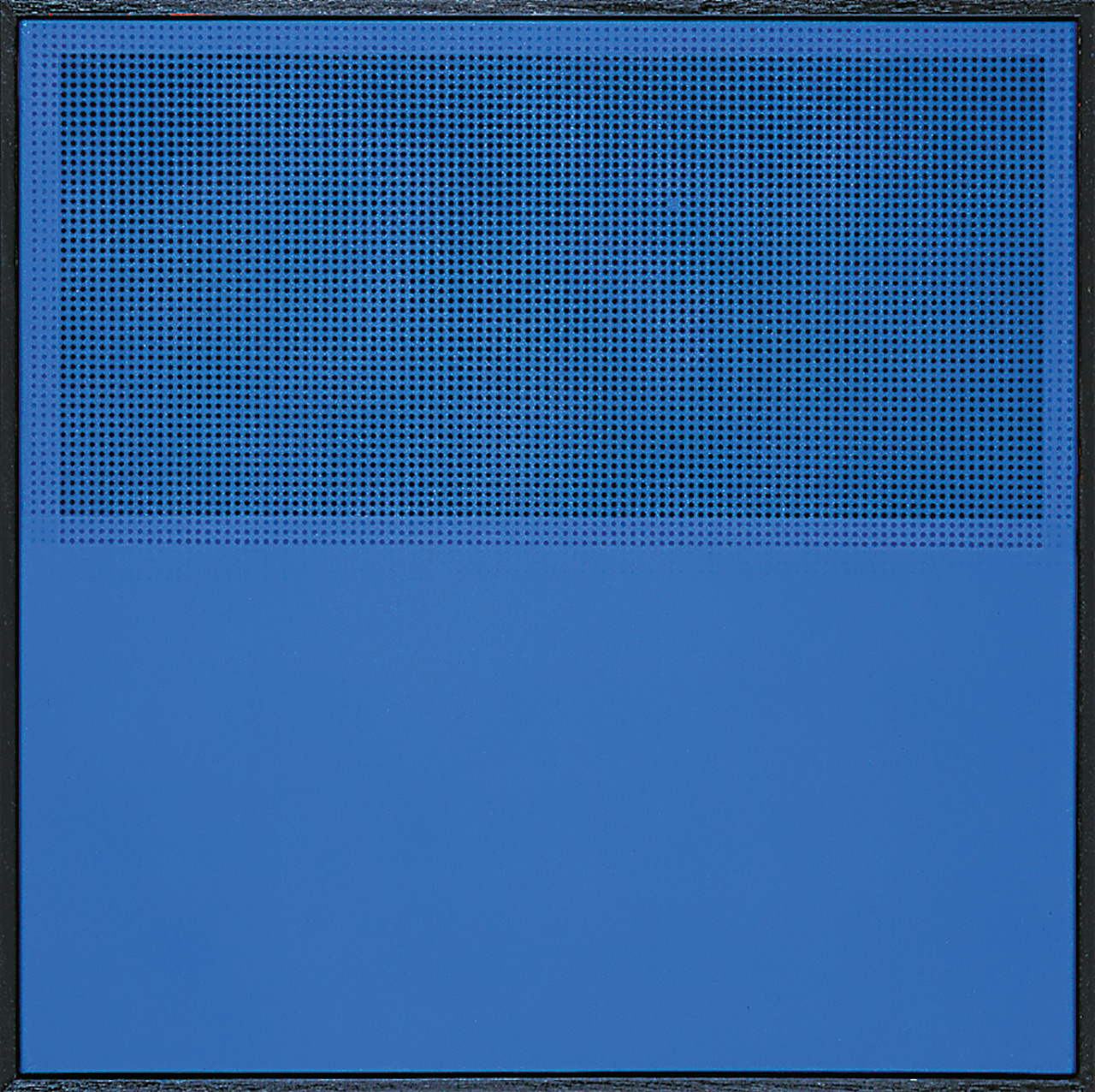

Reinhard Roy, 1948 geboren, ist ein konstruktiver Künstler der vierten Generation aber er hat eine Biografie. Es ist erzählbar, dass er 1986 auf einer Baustelle in Frankfurt auf lochgestanzte Bleche, vormals Deckenverkleidungen, gestoßen ist. Sofort wurde ihm intuitiv klar, dass er ein neues, entscheidendes Arbeitsinstrument gefunden hatte. Von jetzt an ließen sich mittels Spraytechnik, das Industrieblech als Schablone genommen, Punktraster auf einen Bildträger anbringen. Der konstruktive Künstler Reinhard Roy war damit auf die Welt gekommen. Bis dahin hatte er Objektkunst hervorgebracht und sich dabei in der Nähe des amerikanischen Combine-Painting aufgehalten.

Nicht nur das „an sich“, nicht nur, dass Roy überhaupt eine Anekdote zu seiner künstlerischen Entwicklung zu erzählen hat, ist für einen Künstler atypisch; ungewöhnlich ist auch der Inhalt der Anekdote. Dass er auf einen Fund stößt, den ihm der Zufall zuspielt und der in sein Leben eingreift, stünde eher einem Surealisten, also einem Vertreter der Gegenseite an. Dieser lebt in Erwartung des „Hasard objectif“, in dessen Zeichen sich die Begegnung mit einem Menschen oder einem Gegenstand ereignet, die sein beschränktes Ich gleichsam vervollständigt, die seine Assoziationen anspringen lässt, die ihm unerwartete Aufschlüsse für seine Träume bringt.

Wenn nun Roy auf der Schwelle zur konstruktiven Kunst, also in erster Linie auf eine logisch-systematische Gestaltungsweise angelegt, eine surrealistische Erfahrung gemacht hat, dann liegt nahe, dass auch sein Schaffen und sein Werk für surrealistische Werte, etwa für das Irrationale, das schwebend Unkontrollierbare, mindestens offen steht – eine Thematik, auf die zurückzukommen ist.

Der andere Roy

Wohl alle Autoren, die für Roys Kataloge einleitende Worte geschrieben haben, verweisen auf eine gewisse Verwandtschaft zwischen dessen konstruktiver Kunst und den Neoimpressionismus-Pointilismus. Beiden ist gemeinsam, dass sie vom Punkt als Strukturelement ihrer Bilder ausgehen, wobei sie dafür sorgen, dass die auf dem Bildträger nebeneinander gesetzten, verschiedenfarbigen Punkte sich auf der Netzhaut des Betrachters mischen und so zu gesteigerter Leuchtkraft kommen. Aber bis jetzt ist niemandem im Zusammenhang mit dieser Konstruktiven aufgefallen, dass auch Maler der Gegenwart, vor allem ein amerikanischer Pop-Künstler, ebenfalls ein Roy, Roy Lichtenstein, sich des Punktrasters bedient.

Lichtenstein idealisiert und ironisiert gleichzeitig in vielen seiner Bilder den Comic. Die diesem entnommenen Figuren setzt er analog zum Druckbild aus farbigen Punkten zusammen. Er erzählt demnach, steht daher als Künstler auf der Gegenseite von Roy. Ist dann der Vergleich, dass beide mit Punktraster arbeiten, nicht rein äußerlich und daher unergiebig? Lichtenstein greift sich seine Geschichten nicht etwa aus dem prallen Leben, sondern übernimmt vorgeprägte Muster von Geschichten. Gerade das soll die Rasterung signalisieren; den Menschen als Stereotyp und seine Geschichten als Klischee, die sich mechanisch vervielfältigen lassen.

Ähnlich bei Roy: hier hebt das Repetitive des Rasters die Werke als etwas Gemachtes hervor. Sie könnten als Prototyp in die industrielle Produktion überführt werden, ein Gedanke, der Roy auch deswegen vertraut sein könnte, da er an der Hochschule für Gestaltung Burg Griebichenstein in Halle auch zum Designer ausgebildet worden ist.

Doch damit ist erst die halbe Wahrheit, sowohl über Lichtensteins als auch über Roys Raster vorgebracht. Beide stellen dieses mechanisch-industrielle Prinzip auch in den Dienst des Stimmungshaften, des Poetischen.

Rasterpoesie

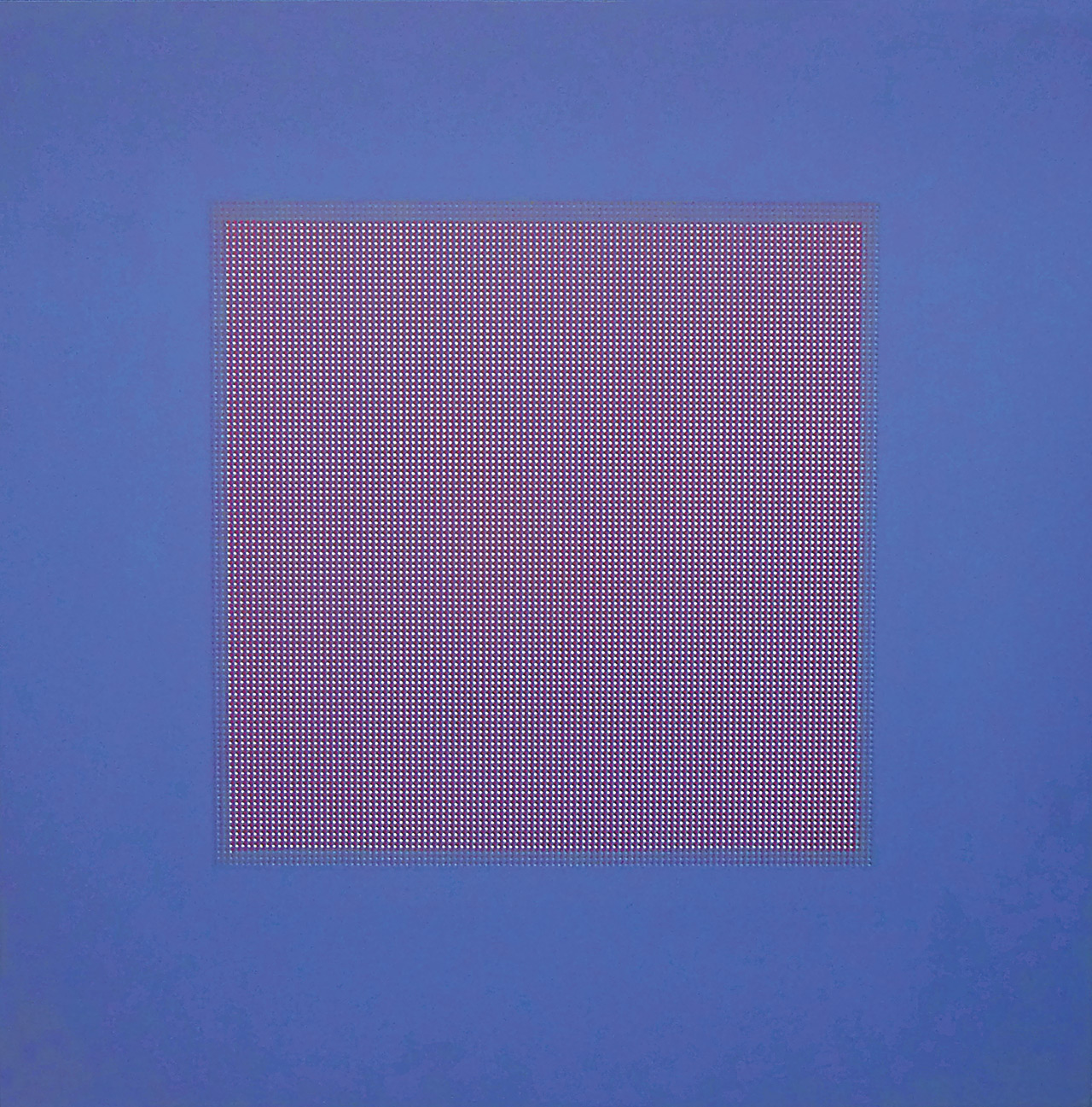

Reinhard Roy gewinnt der an sich eintönigen Ordnung des Rasters eine schier unglaubliche Vielfalt ab. Nicht allzu häufig setzt er diesen als einfaches Mittelfeldquadrat auf einen Hintergrund des ebenfalls quadratischen Bildformats. Oft schreibt er ihm einen weiteren, in Dichte und Farbe unterscheidbaren Raster ein; er kann auch verschiedene, sich überlagernde Rastersysteme gegeneinander versetzen, so dass eine Art Moiré-Effekt erzielt wird. Er kann den Raster an seinen Rändern leicht krümmen, diese verdünnen, ausbleichen oder ausfasern lassen. Er kann ihn aufgliedern, auftrennen, zerteilen, als zweite Rahmung an die Bildkanten hinausschieben.

Durch die Gegenüberstellung des Rasters mit der klar begrenzten Linie macht er einen grundsätzlichen Kontrast sichtbar. Der Punktraster ist ja als solcher in jede Richtung beliebig erweiterbar; er steht für eine „schlechte Unendlichkeit“. Eine derart offene Ordnung lässt Roy nun zuweilen an der strikten Begrenzung der Geraden aufprallen; es kommt aber auch vor, dass er sie „jenseits“ der Geraden aufs neue fortsetzt.

In Wirklichkeit funktioniert das Licht aus Roys Bildern nicht ganz so ideal gesetzmäßig wie eben beschrieben. Eigentlich verhält es sich ähnlich unvorhergesehenen, ähnlich schwer beschreibbar, wie die keimhaft drei-dimensionale Räumlichkeit, welche die an sich flächigen Rasterkompositionen erzeugen.

Damit sind wir beim stimmungsmäßig irrationalen (beim meinetwegen „surrealistischen“ oder doch surrealen) Element innerhalb von Roys konstruktiven Arbeiten angelangt, was noch näher erläutert werden soll.

Kontrollierte Irrationalität

Innerhalb der Roy’schen Punktrasterung, zuweilen auch über sie hinausgreifend, breiten sich Farbflecken und Farbnebel, Wolken und Schlieren aus. An den Rasterrändern schimmert Licht wie elektrisch erzeugt; es ist zuweilen, als wollte Roy das „In-Erscheinen-Treten“ selbst sichtbar machen; selten (aber wiederholt um 1987/88) stellt sich gar die Suggestion von etwas Landschaftlichem ein.

Allen diesen hier aufgezählten Erscheinungen eignet etwas Flüchtiges und Fließendes, etwas Spontanes und eigentlich Unfassbares. Es kommt einem zuweilen vor, als habe Roy die sozusagen „ungegenständliche“, mystische Naturromantik des großen Pioniers William Turner (1775 – 1851) zurückgeholt.

Wichtig ist nun, dass Roy diese irrationale, auratischen Elemente bewusst und kontrolliert zum Vorschein bringt. Er wird so der Doppelbödigkeit des Begriffs „Poesie“ gerecht. Wohl verbinden wir heute damit vor allem Bedeutungen wie Stimmung, Gefühl, Bezauberung; aber der aus dem Griechischen stammende Begriff meint soviel wie Machen, mittels einer Technik Erzeugen.

Auf drei Arten erzielt Roy (methodisch und vom Betrachter nachvollziehbar) jenes Wolkige, unbestimmt Fluktuierende: erstens mittels der tachistisch aufgetragenen Pinselspur, ein sozusagen archaisches Vorgehen, von dem er deshalb abkommt; zweitens in dem er zwei Raster, zueinander versetzt, überlagert; indem er drittens eine bestimmte Farbe innerhalb gewisser Rasterzonen verdichtet und so intensiver werden lässt.

Keine voreilige Versöhnung

Ich könnte mir durchaus jemand vorstellen, der in Roys Hinwendung zum Unabwägbaren und Unbestimmbaren Verrat an der Sache der Konstruktion wittern oder in ihr doch mindestens eine Aufweichungserscheinung wahrnehmen wollte, wie sie sich eben einstellt, wenn eine künstlerische Strömung volle Akzeptanz erreicht und also ihren Höhepunkt bereits überschritten hat.

Doch lässt sich die gleiche Tendenz selbst beim Strengsten der Strengen, beim Zürcher Konkreten Richard Paul Lohse (1902 – 1988), nachweisen. Schon in Bildern der sechziger und siebziger Jahre hat Lohse die Gestaltungsfläche mit bis zu 900 dicht gewebten Farborten überzogen.

Solche systematisch angelegten Gefüge können bei ihm eine geradezu tachistisch-spontane Farbwirkung ausstrahlen, obwohl sie mit System angelegt sind. Der Künstler hat diesen Ursprung vom Rationalen ins Irrationale bewusst angesteuert. In seinen „Entwicklungslinien 1943 – 84“, auf die sich Roy übrigens einmal bezieht, ist der Satz zu lesen: „Wir haben erprobte Konstellationen verlassen und uns in den Raum des Unbestimmten begeben“. Lohse bildet, genau besehen, nicht einmal eine Ausnahme, und Roy befindet sich also in guter Gesellschaft.

Karl Gerstner etwa, ein 1930 geborener Konstruktiver, hat über die scheinbar unüberbrückbaren Gegensatzpaare Emotionalität-Logik, Spontaneität-

Planung viel nachgedacht. Doch was landläufig als unversöhnliches Gegeneinander verstanden wird, sieht er als komplementär sich ergänzende Positionen.

Belege dafür holt er gern aus der Tradition der Geistesgeschichte, etwa indem er den Romantiker Wilhelm Schlegel aus den „Athenäums-Fragmenten“ zitiert: „Es leuchtet ein, dass es voreilig sei, die Poesie oder Prosa Kunst zu nennen, ehe sie dahin gelangt sind, ihre Werke vollständig zu konstruieren“.

Doch ist an der Kunst von Reinhard Roy vielleicht ein anderer Grundzug zu beobachten, der in der Tat allein der dritten oder vierten Generation der Konstruktiven vorbehalten sein dürfte. Bei Reinhard Roy ist die konstruktive Kunst in die Phase des Genussvollen getreten. Diese Entspanntheit konnten sich seine Vorfahren, mindestens die ersten beiden Generationen, gar nicht leisten; zu sehr waren ihre Kräfte davon in Anspruch genommen, ihrem künstlerischen Credo in der Gesellschaft Geltung zu verschaffen.

Fritz Billeter

Zürich, 1997