Die zweidimensionalen Arbeiten von Reinhard Roy

Bilder sind keine Schatten von Ideen. Robert Motherwell sagte einmal, daß es beim Malen um die „Haut der Welt“ geht. Der Betrachter soll sich kontemplativ in die Bildwelt versenken und ihre Eigentümlichkeit nicht durch eine vorgeprägte Erwartungshaltung verdecken.

Reinhard Roy, der in Bad Weibach am Main lebende „konkrete“ Künstler, der auch in Berlin ein Atelier besitzt, lässt der Phantasie Spielraum. Ohne Thema, ohne Form (außer der Form des Rahmens) und fast ohne innere Bezüge (abgesehen von Nuancen des Hell und Dunkel) verkörpern seine Arbeiten ein erstaunliches Maß an Selbstaufgabe. Die Welt ist entschwunden und hat nichts als Leere hinterlassen. Es ist wirklich das letzte Schweigen der Romantik. Der Betrachter soll den Bildern so begegnen, wie C. D. Friedrichs gemalte, dem Meer zugewandte Rückenfiguren der Natur begegnen: Die Kunst soll in meditativer Verinnerlichung an die Stelle der äußeren Welt treten. Doch Roy hebt den perspektivischen, an einen Punkt angewurzelten Betrachterstandort auf, löst sich damit von Projektion und Abbild und bindet die Bildelemente an die Fläche. Der Betrachter wird nicht herkömmlicherweise auf einen Standpunkt außerhalb des Bildes fixiert, sondern suggestiv in das Bild hineingezogen.

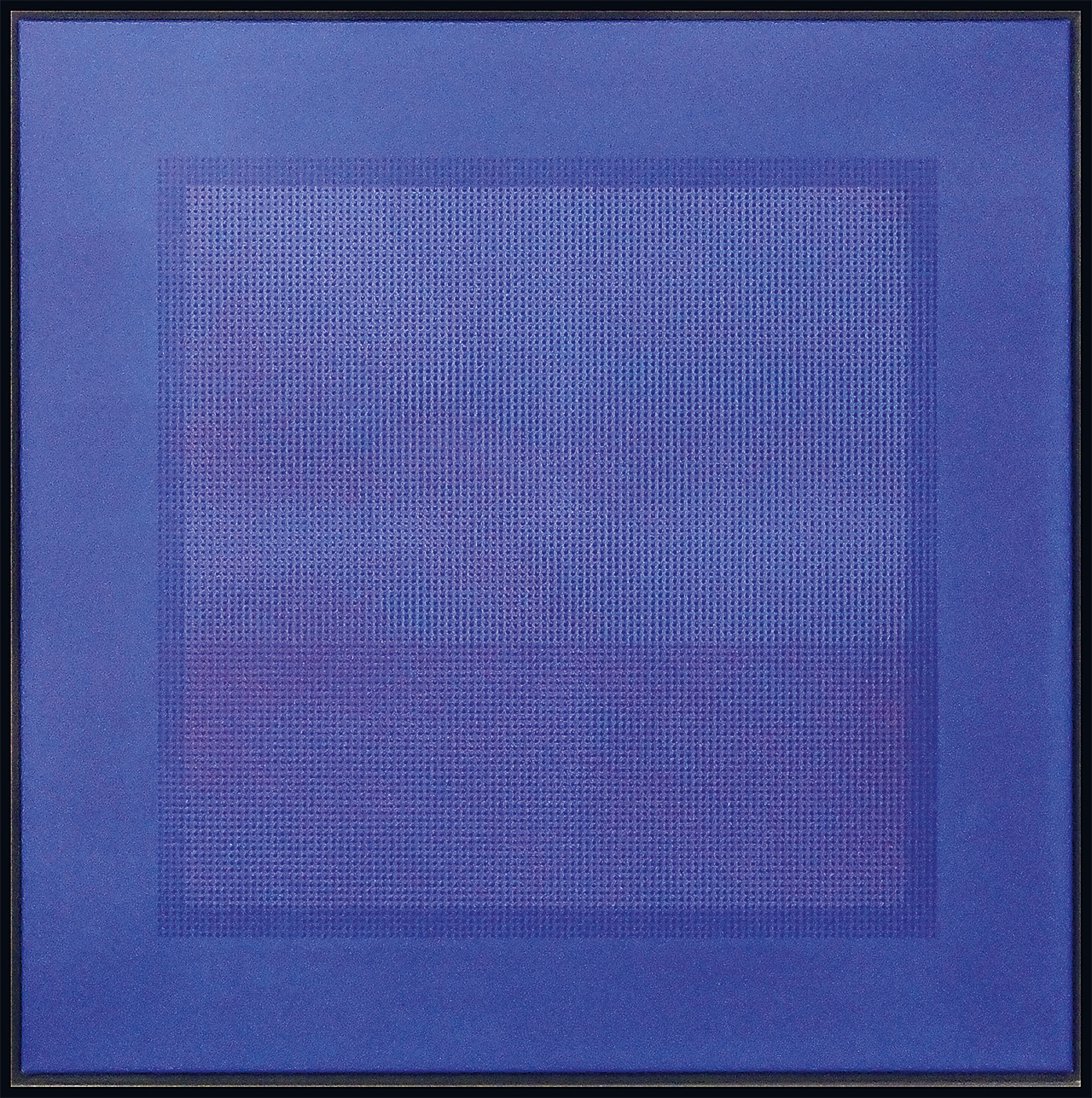

Aber das ist ja kein wirklicher Raum, denn alles wird von einem flächigen, fein abgestuften Blau, Rot, Violett oder Türkis durchdrungen, keine alltäglichen Farben also, in die der ganze Raum getaucht ist und die ihn als unwirklich überführen. Roy färbt die Leinwand ein wie Aquarellpapier und lasiert dann in mehreren Farbschichten übereinander, so daß der Betrachter in tiefes Wasser oder in Nebel hineinzuschauen meint, der von innen her erleuchtet ist. Bilder mit Fliedergrau-, Weiß- und Silbertönen, einem beinahe monochromen Schwarz, mattem Pflaumenrot oder dunklem Violett. Dann aber werden wieder Flecken, schleierartige, verwaschene Rosas, Blaus oder ein ausgedünntes Malachitgrün auf die Leinwand gebracht, als wäre sie die Seite eines Skizzenbuchs. Hier gibt es nichts als Farbe, die das Gewebe durchtränkt.

Es sind Bilder, die ein ästhetisches Wohlgefallen auslösen, aber nicht nur allein angenehme Gefühle hervorrufen – denn wir haben es hier mit einer strengen und intelligenten Kunst zu tun. Eine Harmonie und Genauigkeit, die eine Parallele zu den Freuden und Genüssen dieser Welt sein könnte. Es steht dem Künstler frei, alle Gefühlsbereiche zu erforschen, nicht in der Hemmungslosigkeit der Expressionisten, bei denen das herrische Ich alles überschwemmt, womit es in Berührung kommt, sondern in der Gestaltung von anspruchsvollen Nuancen und immer neuen Entdeckungen. Solche Bilder können nicht Teil einer „Bewegung“ in der Kunst sein, sondern sie stehen für sich, allein.

In diese Modulationen der monochrom dominierenden Farben sind nun aber eng gewebte Punktraster gelegt, fast wie Fenster (Fenster als Filter zwischen drinnen und draußen) – ein Bild im Bild, ein Quadrat im Quadrat, die Bildmittelfläche ausfüllend, bei Hoch- oder Querformaten dann wieder als Horizontale, Vertikale oder Diagonale, parallel entgegengesetzt oder mehrfach aufgetragen und gegeneinander verschoben. Ein Raster von Punkten, deren Konzentration und farbliche Abstimmung so fein variiert sind – die Rasterpunkte erscheinen zudem an hellen Stellen offener, an dunklen Stellen dichter -, dass die ganze strenge Oberfläche plötzlich zu pulsieren scheint. Die Bildfläche verwandelt sich in ein Kontinuum von kleinen Episoden, funkelnden Koordinaten, ja synkopischen Rhythmen. Die in eine statische Komposition eingefrorene Zeit wird durch den „sich entfaltenden“ Charakter des Bildes freigesetzt, mit Rhythmik, Variation und Wiederholung.

Roys Grundthema ist, nicht nur die Ordnung des Bildes zu unterwandern, sondern auch die Vielzahl der Möglichkeiten auf diesem Wege aufzuzeigen. Ein regelmäßiges Punktraster – dem oberflächlichen Betrachter mag es wie ein gleichmäßiges, lebloses Muster erscheinen. Aber dann stößt man auf das Seltsame. Die „Punkte“ sind oft nicht rund, sondern oval. Jeder hat einen Drehpunkt, und wenn man das Auge eine Zeile entlang wandern läßt, scheint sich jeder irgendwie seinem Nachbarn zuzuneigen. Diese fortlaufende Drehung und Abweichung, immer nur um wenige Grade, der Eindruck des kreisenden Fluktuierens, die Raumtiefe, die plötzlich da ist, steht in totalem Widerspruch zur Regelmäßigkeit des Rasters. Sie bewirkt ein leises Unbehagen wie einen geflüsterten Warnlaut. Was zunächst als Variation über ein einfaches Muster erschien, wird zum Sinnbild für Irritation, für Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die mit erlesenem poetischem Können aufeinander abgestimmt sind.

Eine solche Malerei soll uns keine heile Welt vorspiegeln, sondern uns ein Ganzheitsgefühl vermitteln, das sich dem Chaos der Welt widersetzt. Die Statik löst sich in Dynamik auf, die Fläche erhält Raum und Tiefe, schlägt um in prozessuale Ereignishaftigkeit.

Roy entwirft ein diaphanes Raumraster, das gleichsam im unendlichen Raum zu schweben scheint und zwischen seinen schwebenden Vertiefungen (Löchern) einen Teil des Raumes einschließt, der sich davor und dahinter weiter ausdehnt, gewissermaßen als räumliche Kristallisation, als Spannungsgegensatz von begrenzter und unbegrenzter Räumlichkeit.

Auch bei Roy gibt die Faltung einer Sache stets mehrere Ansichten, links und rechts, hoch und tief, hell und dunkel, zudem gibt sie dem Leichten Stabilität. Zudem sorgt sie für Differenzierung und Komplexität. Wir streben ja zur Entfaltung, fordern zumindest die Möglichkeit dazu, wenn wir Einschränkungen empfinden: nicht unaufgefaltet, eindimensional, sondern vielfältig wollen wir sein. Hier weiter gedacht ergibt sich aus der Faltung ein Instrument künstlerischer Strukturierung und Verwandlung, fast eine Methode. Die Faltung schützt das Verborgene gegen unerbetene Blicke und eröffnet zugleich Einsichten in andere Welten. Sie verbirgt und enthüllt also zugleich. Der Faltung liegt aber auch der Vorgang des Ein- und Ausatmens zugrunde, das übereinander geschichtete Papier mit seinen Hohlräumen gleicht einem pulsierenden Körper.

Es ist die künstlerische Anatomie Roys, dessen malerisch-operative Methode, die, konstruktiv und deformativ zugleich, die Struktur des „Körpers“, Organe, Gewebe und Zellen in Bildformen verwandelt. In ihren Maßverhältnissen verändert, gestreckt oder gekürzt, fragmentiert oder isoliert sind die Papierkörper in den Malgrund eingebettet, ihm manchmal auch aufgezwungen, aufgeprägt, eingeschrieben, eingefugt. Die Elemente dieser Gewebe sind Quadrate, manchmal in dünnen, lang gezogenen Linien, manchmal in kompakteren Überschneidungen aufgeteilt. Die eingestanzten Löcher bilden die Koordinaten der Gesamtgestalt, die vom statischen Gefüge bis zu labyrinthischer Bewegtheit reicht. Hier geht es um den Rhythmus, die unterschiedliche Dichte der Impulse, die lebendiges Pulsieren schlechthin festhalten.

Roy bedient sich des ursprünglichsten Verfahren der Raumkonstruktion – der Addition von Elementen. Räumlichkeit hatten die mittelalterlichen Philosophen als „Auseinandersein von Teilen“ definiert. Das ist der Gedanke der Serialität. Sie würde monoton sein, wenn die Teile ununterscheidbar gleich blieben. Reichtum der Wirkung entsteht, wenn die Teile variieren. Ist die Veränderung von Teil zu Teil willkürlich, beliebig, so entsteht Unordnung, Chaos als Grenzfall von Mannigfaltigkeit. Ordnung bleibt gewahrt, wenn die Erzeugung von Variationen einer Regel folgt. Ordnung eines Bildes wird evident, wenn diese Regel in der Serie unmittelbar visuell erkennbar ist. Dann geht der Raum in die Zeit über, die Zeitfolge wird in der räumlichen Gleichzeitigkeit erfasst.

Roy hält sich streng an dieses Prinzip der Reihung. Ihm geht es darum, Gesetzlichkeiten der Raummodulation zu entfalten, Raum-Zeit-Konstellationen als Raumstrukturen vorzuführen und ihre Genesis aus der Bewegung von Raum- bzw. Flächenkonturen zu schaffen. Wissenschaftliches Konzept und ästhetische Visualisierung vereinigen sich in der kargen Darstellungsweise Roys, die ihren Gegenstand voll herausbringt, indem sie weitgehend auf subjektive Zutaten verzichtet.

„Wahre Träume und Visionen“, sagt Oskar Kokoschka, „sollten dem Künstler so deutlich sein wie die Erscheinungen der Sinnenwelt. Der Prüfstein für die Echtheit solcher Träume und Visionen ist ihre zwingende visuelle Überzeugungskraft“.

Klaus Hammer,

Berlin 2005