Reinhard Roy: Konturen – Raster und Raum, Mies van der Rohe Haus, Berlin

Ein Punkt, ein Loch, ein ausgestanzter Punkt auf einem Blech. Ein Lochblech – ein Stück Blech mit vielen punktartigen Löchern – das Reinhard Roy 1986 auf einer Baustelle gefunden hat. Man mag sich vorstellen, wie er es sich vor die Augen gehalten und so die Landschaft betrachtet hat: Plötzlich war sie zum „Raum dahinter“ geworden, zum fremden Raum, einem Raum, der durch das kleine Lochblech in die Distanz gerückt werden konnte, aufgelöst in einzelne Rasterpunkte. Oder der umgekehrte Weg: unversehens Nähe, wenn ein Punkt des Rasters ganz nah an das Auge herangehalten wurde, die Landschaft dahinter einen Rahmen erhält, einen Umriss, der dieses besondere Stück aus dem schon immer Vorhandenen auswählt. Ein kleines Erlebnis, nichts Besonderes und doch tragfähig, von nun an Roys Gestaltungen maßgeblich zu beeinflussen, sowohl seine Malerei als auch die Papierarbeiten; und bei den Skulpturen spielen Raster und Durchblicke gleichfalls eine Rolle.

Worauf richtet sich das Denken aus? Sobald man sich das frage, schreibt Gilles Deleuze, werde deutlich, dass „das Denken selbst schon Achsen und Orientierungen voraussetzt, denen gemäß es sich entwickelt, daß es über eine Geographie verfügt, noch bevor es eine Geschichte hat, dass es Dimensionen absteckt, noch bevor es Systeme entwirft”. Es gelte, so Deleuze: „Vitale Aphorismen finden, die zudem Anekdoten des Denkens seien – die Geste des Philosophen.“ Die Geste des Philosophen als ein Zusammentreffen: Ein und dasselbe kann Anekdote des Lebens und Aphorismus des Denkens sein. Ein verborgener Punkt, zu dem es vorzudringen gilt, um eine Ausrichtung des Denkens zu finden. Von hier zeichnen sich zugleich Denkart und Lebensstil aus. Was in einer solchen Geste zusammentrifft, beschreibt Günther Rösch: „Die Anekdote erzählt von einem Augenblick, einer Begegnung. Der Aphorismus verdichtet das Denken in einem Ausspruch. Beides vereint die Geste zu einem Augenblick des Philosophierens, der Philosophie: höchste Konzentration für einen Moment.“

Der Punkt in Serie

Begreift man den Lochblechfund als eine „Anekdote des Denkens“, so sind die von Roy entwickelten „Aphorismen“ keine formulierten Aussprüche, sondern mit dem Raster des Lochblechs geformte Werke: Bilder, Skulpturen, Zeichnungen. Das Lochblech gibt aber auch Auskunft über die geistige Folie, vor der diese Werke entwickelt worden sind. Es ist ein Stück Industriematerial: ein im industriellen Produktionsverfahren gefertigtes Material, seriell hergestellt und in seiner reduzierten Formensprache selbst Serialität betonend. Eine ganze Gesellschaft konnte sich nach dieser Wirtschaftsform „Industriegesellschaft“ nennen, weil das für sie Typische so viele Bereiche verändert hat: durch Arbeitsverhältnisse, die in einzelne Schritte zerlegt und in denen der Rhythmus der Maschinen und Fortbewegungsmittel zum Maß erhoben worden ist, durch Lebensformen, in denen Leben und Arbeiten räumlich getrennt wurden und durch den materiellen Wohlstand, den sie hervorgebracht haben.

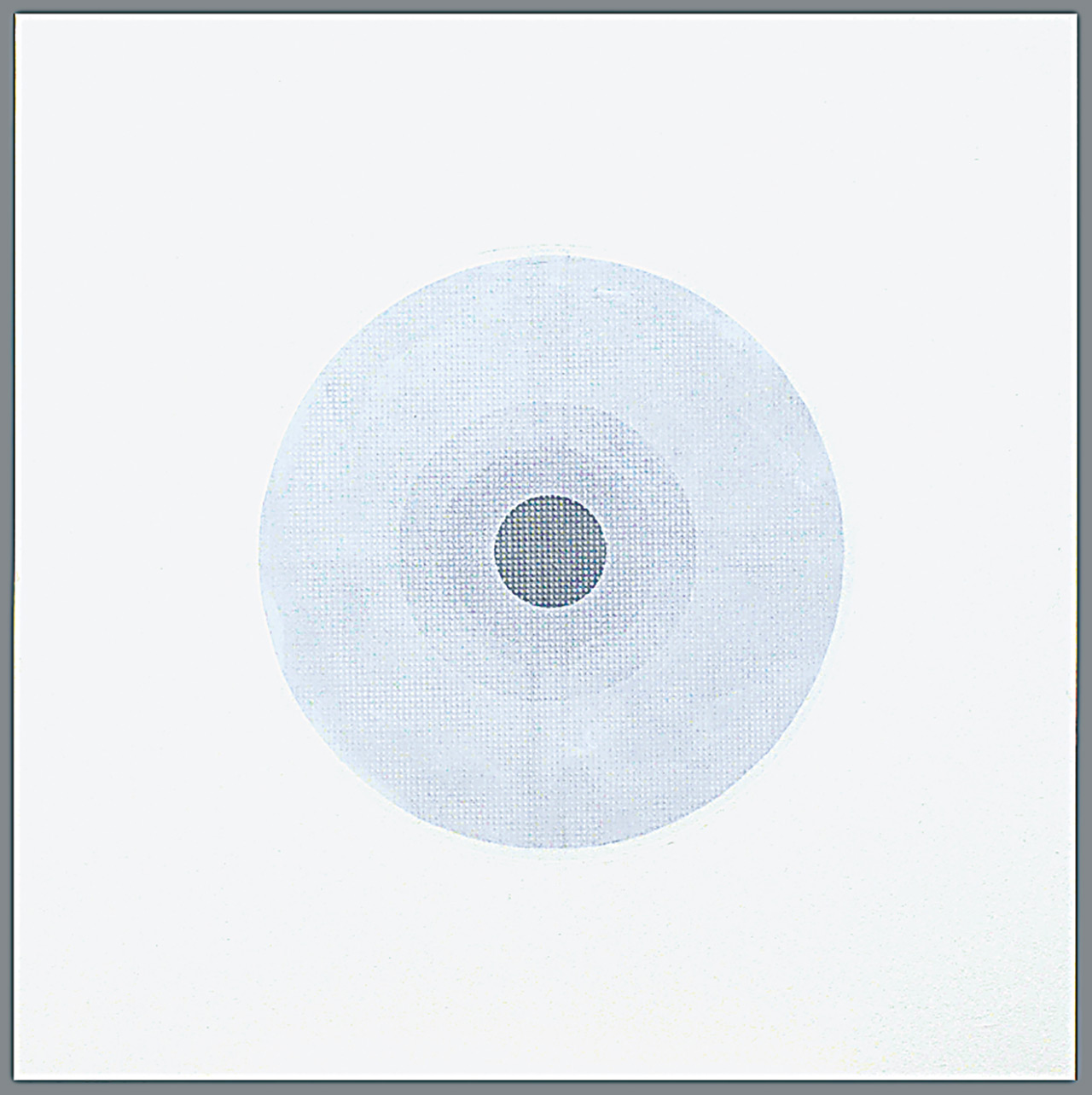

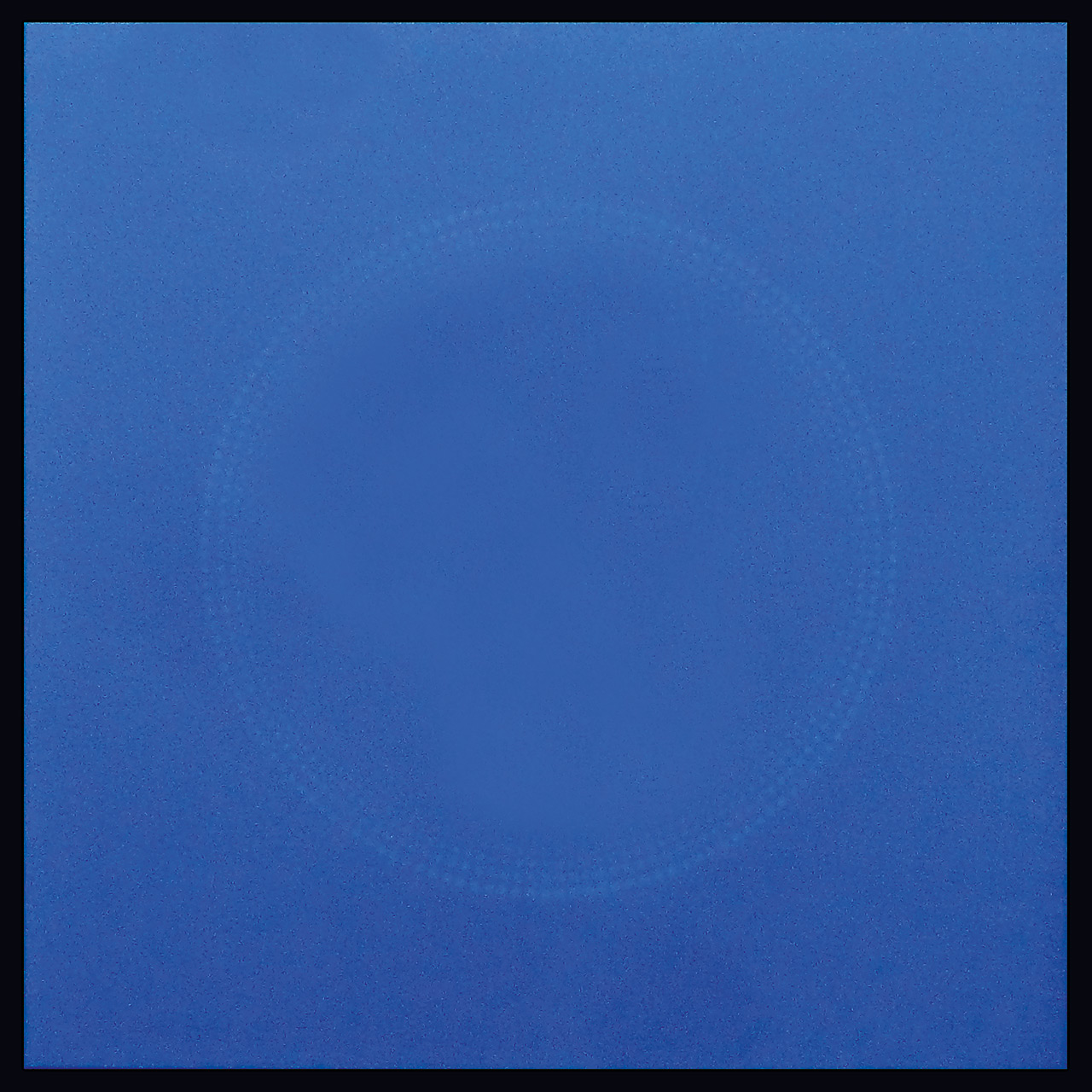

Der Punkt auf einer Fläche, das punktartige Loch als Serie – der Raster. Roys’ Bild wird jedoch nicht auf dessen Fläche entwickelt, vielmehr ist es umgekehrt: der farbigen Fläche wird der Punktraster aufgesprüht, häufig mehrmals und leicht versetzt. Durch solche ganz unterschiedlichen „Rasterungen“ nimmt der Betrachter Räumlichkeit in der Fläche wahr, das Bild changiert optisch zwischen Fläche und Raum. Wie beim Blick durch das Lochblech in die Landschaft, in dem der Raum plötzlich als ein vom Betrachter getrennter, als ein anderer wahrgenommen wird, so ist es auch im Bild. Die Rasterpunkte auf den gemalten farbigen Flächen lassen einen Raum erahnen, sie erheben Teile der Fläche optisch ins Räumliche. Die Farbe, deren fein abgestimmte Töne dieses Anliegen gezielt unterstützt, wird nicht nur als Farbe auf einer Fläche wahrgenommen, sondern die Fläche ist durch den Raster „verstellt“, um scheinbare „Bewegung“ oder „Räumlichkeit“ wahrnehmbar zu machen und so einen Raum erahnen zu lassen, der sich nur im Geistigen öffnet.

Auch die Fläche des Fernsehbildes ist bekanntlich ein Raster. Ein aus einzelnen aufleuchtenden Lichtpunkten entstehendes flüchtiges, flaches Bild, dem in seiner Bewegtheit und Flüchtigkeit am meisten mangelt, dass sich mit ihm keine Tiefe mehr einstellen will. In einigen Objekten von Reinhard Roy scheint, wie bei den Op-Art-Künstlern, das flüchtige Rasterbild des Fernsehens der Ausgangspunkt zu sein: Wenn aus den quadratischen Flächen farbige Acrylglasstäbchen herausragen oder sich lange Stahlstäbe aus den einzelnen gerasterten Objektplatten in den Raum erheben, wie in O – 2908 von 1999, so gibt er mit der Vereinzelung und Betonung der Rasterpunkte, gewissermaßen ihrer Stillstellung, seinen Bildobjekten Räumlichkeit und Tiefe.

Unter den Bedingungen der Industrialisierung ist der Raster ein Typos, ein Urbild, in dem sich vieles fassen lässt. Etymologisch steckt im griechischen Wort týpos auch der Schlag. Das Gepräge oder die Form wird „herausgeschlagen“, Gestalt und Muster entstehen. „Der Typus ist das Vorbild, an dem wir Maß nehmen. (…) Einmaliges kann nicht typisch sein. Es ist entweder weniger oder mehr“, schreibt Ernst Jünger. Das Individuelle schwindet hinter dem Typus. Jünger bezeichnet in seinem Essay über „Typus, Name, Gestalt“ die typensetzende Fähigkeit des Menschen als eine „Zauberkraft“, warnt allerdings zugleich: „Der Geist sieht freilich ungern von einer einmal gesetzten Typenordnung ab.“ Es ist eine der großen Schwierigkeiten, mit denen sich viele Künstler auseinandersetzen müssen, auf der einen Seite einen solchen „Ausgangspunkt des Denkens und Arbeitens“ zu finden, ihn auf der anderen Seite aber immer wieder zu variieren, ohne dabei ins Systematische zu verfallen. Denn jedem System droht die Gefahr der Kraftlosigkeit oder Starrheit. Im Werk hat der Künstler nach Jünger „zwei mächtige Gewichte gegeneinander auszutragen: den Andrang der anonymen, typenträchtigen Fülle und seine eigene, typensetzende Gewalt. (…) Es geht um letzte Annährungen an das Ungesonderte, ja um Verschmelzung mit ihm. Dort ist der Nullpunkt, die Mitternacht. Das führt über die Kunst hinaus.“

Der Punkt in der Distanz

Führt der Punkt über die Kunst hinaus? Vielleicht. Im 20. Jahrhundert ist er jedenfalls immer wieder als Möglichkeit, einen Anfang, einen Ausgangspunkt zu setzen, reflektiert worden.

Die Moderne, die Kunst des 20. Jahrhunderts mit ihrer Tendenz zum Konzept, versuchte Werke hervorzubringen, die elementar, einfach und primitiv sein sollten. Das Leben unter den von Maschinen vorgegebenen Bedingungen wurde komplexer, die Kunst wählte die entgegengesetzte Richtung. Beim Maler Kandinsky ist der Punkt auf der Fläche in Bewegung gesetzt worden: zuallererst mit seinen Werken und in den bekannten Reflektionen „Punkt und Linie zu Fläche“ (1926). Hannes Böhringer schreibt, indem er sich auf die jüdische Mystik bezieht: „Der Punkt ist eine Monade, die Einfachheit, die alles in sich eingefaltet hat und alles aus sich entfalten kann. Der Punkt wird zur Linie, indem er sich über die Fläche bewegt. Die Fläche wiederum faltet sich zum Volumen. Der Punkt, fast nichts, ist der Durchgangspunkt vom Nichts zum Sein: Anfang.“

Genau 50 Jahre nach Kandiskys Reflexionen hat in New York Gordon Matta-Clarks Aktion „Window blow out“ stattgefunden. Sie ist zu einer der radikalen Gesten in der Kunst des 20. Jahrhunderts geworden. Auch Matta-Clark hat sich des Punktes bedient: Doch hat er ihn weit von sich weg geschleudert; er hat ihn geschossen. Seine Punkte – der Beitrag zur Ausstellung „The Idea as Model“ – sind mit dem Gewehr in die Fenster des Institute for Architecture & Urban Studies geschossen worden, gleichmäßige Fensterreihen über mehrere Stockwerke eines dunklen Ziegelbaus; für einige Stunden waren sie 1976 in bizarre Muster zersplittert.

Das Serielle, der Raster offenbart hier seine distanzsetzende Kraft, der auch eine zerstörerische Komponente eignet. Mit seiner ikonoklastischen Aktion hat Matta-Clark diese Seite betont; als Gegenstück zu seiner Aktion legte er Fotografien von verwahrlosten Häusern in der South Bronx in die Ausstellung: Zersplitterte Fensterscheiben auch an diesen Fassaden – zerstört von der Wut über die Lebensbedingungen derer, die gezwungen sind, so zu leben. Kunst und Leben, Werk und Realität liegen dicht beieinander, ein minimaler Rahmen (die Ausstellungssituation) trennt sie voneinander.

Der Punkt als Einstich

Das Wort ‚Punkt’ eröffnet auch einen Bedeutungshorizont, der im Zusammenhang mit „stechen“ oder „Stich“ steht. Punkt kommt von lateinisch punctus, punctum und heißt „Einstich“. Punctus, „gestochen“, ist eine Bezeichnung, die in den Klöstern für Stickereien gebraucht wurde. Der Einstich ist ein Übergang; er verbindet die Vorderseite mit der Rückseite der Stickerei. Damit ermöglicht er eine Öffnung in einen anderen Raum, den meist nicht beachteten Raum der Rückseite. In den meisten Stickereien werden auf der Rückseite nur die Fäden verknüpft, das Muster ist nur auf der Vorderseite zu erkennen. Die vielen einzelnen Punkte erzeugen ein Muster. Doch auf der Rückseite ist jeder Punkt auf eine ganz andere Art mit dem Ganzen verknüpft. Jeder einzelne Punkt ist wichtig für das Ganze, mit der Hand gesetzt, eröffnet er einen Kontext von Nähe. Das Schneiden zweier Geraden auf der Fläche ist der Punkt; mit dem Einstich kommt der Raum hinzu. Wie der Raster kann auch der einzelne Punkt einen anderen Raum erschließen; anders als beim Raster bleibt seine Wirkung dabei individuell. Roy versucht in einigen seiner Arbeiten, beide Aspekte, den flächigen Raster und den Einstich in den Raum zu verbinden. Auch die Pointe eines gelungenen Witzes ist eine Spitze, ein Stich in die Wirklichkeit. So gesehen war Matta-Clarks Aktion von 1976 eine Pointe. „Kunst ist es, durch Reduktion Komplexität zu gewinnen: Verwandlung von Mangel in Fülle“, schreibt Hannes Böhringer. Doch man kann solche Pointen nicht ständig wiederholen. Die Geste, alles in einer Pointe zu konzentrieren und so zuzuspitzen, was sich entfalten soll, benötigt als Gegenpart die Nähe, sonst wird der Witz zynisch. Der Pointe des Witzes, schreibt Hannes Böhringer, werden der Fluss, die Wellen des Gefühls, entgegengesetzt: „Das Gefühl ist subjektiv. Dem unabhängigen Punkt, dem Atom, der Spitze des Witzes sind der Fluß, die Wellen des Gefühls entgegengesetzt, die durch alle Individuen hindurchfließen, sie miteinander verbinden und durcheinanderwirbeln. Konfusion. (…) Der Witz hebt die Abhängigkeit auf, das Gefühl erneuert sie wieder.“ Zwischen diesen Extremen balancieren Künstler ihre Werke aus.

Die Papierarbeiten von Reinhard Roy haben alle eine haptische Komponente. Es sind zusammengesetzte dünnere Pappen, die, wie es scheint, von einzelnen genieteten Punkten zusammengehalten werden. Häufig haben sie ein dünn gezeichnetes Raster auf der Oberfläche. Oft ist der Raster auch gefaltet: Energiebahnen, die das Blatt rhythmisieren. Fast immer kommt eine helle, dünn lasierte Farbe hinzu, die dem Ganzen etwas Atmosphärisches verleiht. Die Nieten sind eine Kontur, durch die man die Lage darunter sehen kann. Sie entsprechen dem nah vor das Auge gehaltenen einzelnen Rasterpunkt. In einer der ausgestellten Arbeiten, die alle zwischen 2001 und 2003 entstanden sind, gibt es allerdings keine Nieten: nur zwei ausgestanzte Löcher, deren Ränder das Handgemachte und eine Tiefe erkennen lassen.

Der Punkt in den Raum – Gefäße und Vasen

Als Ursprung der Skulptur gilt manchen das Gefäß, in dem die Nahrung aufbewahrt oder gegebenenfalls transportiert werden konnte, das Gefäß als ein Nutzgefäß. Als die Menschen sesshaft wurden, haben sie die Gefäße verziert und auf einen Sockel gestellt – zur Verehrung und zur Freude. Die Gefäße verloren ihren Nutzcharakter. Hieraus hat sich, so diese Deutung, die Varietät skulpturaler Formen in den langen Jahrhunderten bis heute entwickelt. Das 20. Jahrhundert hat die Skulptur dann wieder vom Sockel geholt: Sie sollte nichts Besonderes mehr sein, sie sollte wieder elementar werden. Aber was heißt „elementar“ unter den Bedingungen des 20. und 21. Jahrhunderts? Diese Frage muss jeder Künstler für sich beantworten: Reinhard Roy hat sie, soweit ich sehe, vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in der Industrie beantwortet.

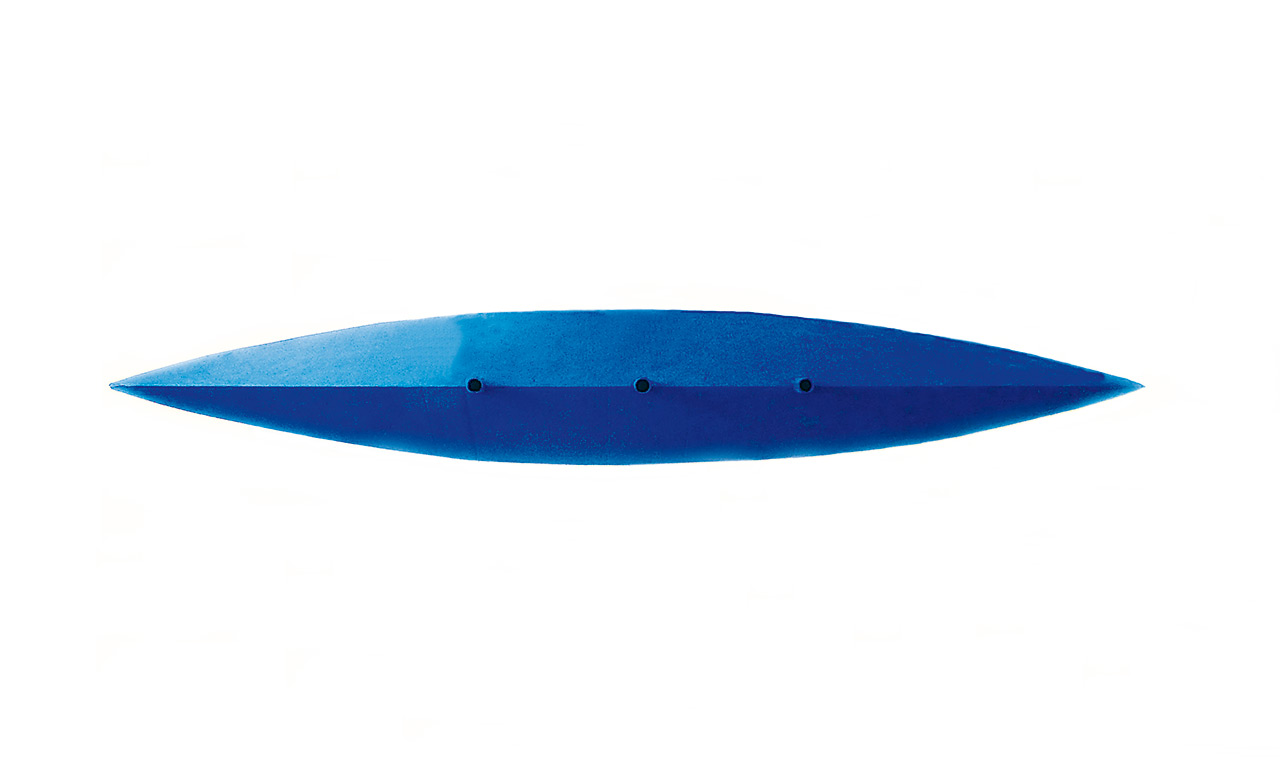

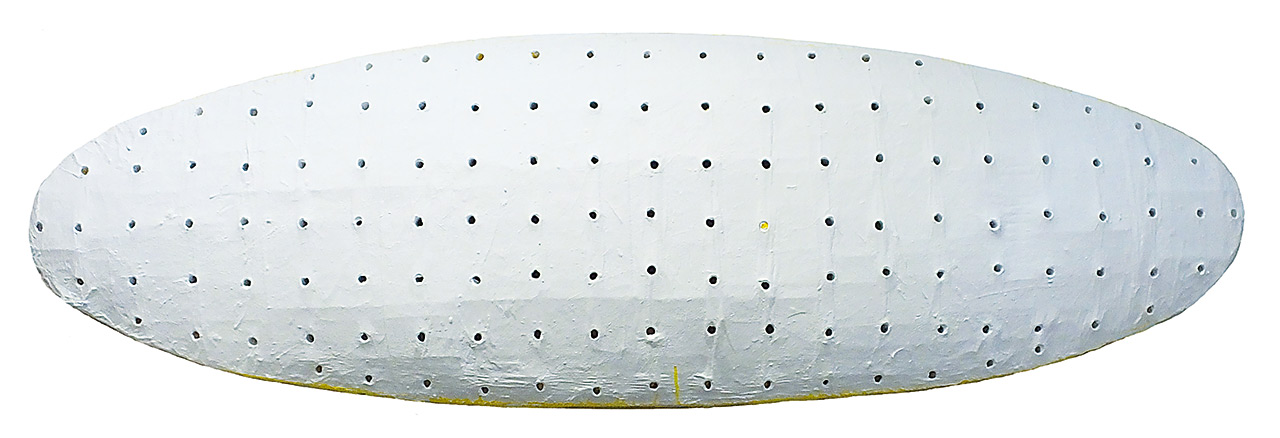

Vor seinem Kunststudium hat er eine Lehre als Schlosser absolviert und nach dem Studium lange als Gestalter in der Glasindustrie gearbeitet. Diese Erfahrungen dürften Impulse für seine künstlerischen Arbeiten gegeben haben. Seine Skulpturen benötigen keinen Sockel. Sie liegen wie große seltsame Objekte am Boden. Sie mögen an überdimensionierte Schrauben oder Flansche erinnern, die des industriellen Kontextes beraubt sind und in ihrer lackierten und häufig glatt polierten Oberfläche den Wandel zum Design geschafft haben. Aber das trifft es nicht, denn die im Mies van der Rohe Haus ausgestellten Werke sind runde, sich spiralförmig verjüngende Objekte, so dass sie auch die Assoziation an Vasen und Gefäße ermöglichen, deren Funktionalität allerdings durch ein deutlich sichtbares Loch an Stelle des Bodens aufgehoben ist. Bisweilen sind sie mehrteilig (häufig dreiteilig), und die Teile lassen sich zumindest in Gedanken ineinanderstecken. Hergestellt sind sie meist aus Edelstahl oder “Mitteldichter Faserplatte” (MDF), einem Material, das sich gut bohren und lackieren lässt. Die gezeigten Objekte haben verschiedenartige Rasterpunkte auf den Oberflächen, die, nicht immer durchgängig, zwar in eine Vertiefung führen, nicht aber den Raum auf der anderen Seite öffnen. Im Garten des Mies van der Rohe Hauses zeigt Roy eine Edelstahlskulptur, deren Teile so zueinander liegen, dass Inneres und Äußeres in der Betrachtung ineinander fassen – so wird aufgenommen, was Mies selbst mit der Architektur der Villa Lemke so spielerisch erreicht hat: dass nämlich Haus und Garten ineinander übergehen, sich scheinbar durchdringen. Die Skulpturen, die keine Titel, sondern nur durchnummerierte Typenbezeichnungen haben, mögen als Gefäße wahrgenommen werden; Gefäße sind Behältnisse, in denen etwas gesammelt oder zusammengebracht werden kann. Sie konzentrieren die Aufmerksamkeit auf das so Zusammengekommene. Doch diese „Gefäße“ beinhalten nichts. Wirklich nichts? Doch, sie sammeln unsere Aufmerksamkeit, sie konzentrieren uns, ihre Betrachter. So gesehen mag man sich von ihnen auch an Fernrohre erinnert fühlen: ihre Spiralform leitet die Aufmerksamkeit, indem sie Elemente aus der Fülle des immer schon Vorhandenen auswählt, darauf die Konzentration lenkt, es vielleicht sogar schafft, nur einen Punkt ins Auge fassen zu lassen. „Der Konstruktivismus steht auf der Schwelle von Abschied und Neuanfang.

In beidem will die Kunst nichts Besonderes mehr sein, sondern in Design, Architektur und Technik aufgehen”, schreibt Böhringer. „Auf der Suche nach Einfachheit“ ist der Titel des hier häufigzitierten Werkes von Hannes Böhringer. Wer vom Punkt aus denkt und arbeitet, ist auf der Suche nach Einfachheit.

Marion Thielebein

Berlin, Oktober 2007